In unserer modernen Gesellschaft, in der viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist das Thema Lärmbelästigung durch Musik ein häufiger Streitpunkt. Was für den einen entspannende Klänge sind, kann für den anderen zu einer unerträglichen Belastung werden. Besonders in Mehrfamilienhäusern, wo die Wände oft dünn sind, können laute Bässe oder nächtliche Partys den Frieden empfindlich stören und sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Es ist ein Balanceakt zwischen dem Recht auf freie Entfaltung und dem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung.

Dieser umfassende Leitfaden beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, gibt praktische Ratschläge zur Vermeidung von Konflikten und zeigt auf, welche Schritte Sie unternehmen können, wenn Sie selbst von Lärm durch Musik betroffen sind. Wir decken wichtige Aspekte wie Ruhezeiten, Zimmerlautstärke und die Rechte von Mietern ab, um Ihnen fundiertes und praktisch anwendbares Wissen an die Hand zu geben, damit Sie in solchen Situationen souverän handeln können.

Grundlagen der Ruhestörung durch Musik im Wohnumfeld

Die Frage, wie laut Musik gehört werden darf, ist nicht immer einfach zu beantworten, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt. Grundsätzlich gilt, dass jeder das Recht hat, in seinen eigenen vier Wänden ohne übermäßige Beeinträchtigung durch Lärm zu leben. Dies erfordert jedoch auch eine gegenseitige Rücksichtnahme aller Bewohner.

Um ein harmonisches Zusammenleben zu gewährleisten, legen die meisten Hausordnungen spezifische Ruhezeiten fest, während derer besondere Rücksichtnahme geboten ist. Außerhalb dieser Zeiten ist zwar mehr Freiraum gegeben, doch die sogenannte Zimmerlautstärke muss dennoch stets eingehalten werden. Dies bedeutet, dass Geräusche aus Stereoanlagen, Fernsehern oder anderen Tongeräten in den angrenzenden Wohnungen nicht oder nur unwesentlich wahrnehmbar sein sollten.

- Einhaltung der Ruhezeiten laut Hausordnung

- Zimmerlautstärke als generelles Gebot

- Gegenseitige Rücksichtnahme aller Nachbarn

- Vermeidung von erheblichen Störungen

- Kommunikation mit den Nachbarn suchen

- Lärmprotokoll bei wiederholten Verstößen

- Recht auf ungestörtes Wohnen

- Partylärm muss sich an Ruhezeiten halten

Lärmbelästigung durch Musik ist eine der häufigsten Ursachen für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die oft emotional und manchmal sogar gerichtlich ausgetragen werden.

Was sind die üblichen Ruhezeiten und welche Bedeutung haben sie?

Die Einhaltung von Ruhezeiten ist ein zentraler Pfeiler für ein friedliches Zusammenleben in Mehrfamilienhäusern. Diese Zeiten sind in der Regel in der Hausordnung festgelegt und dienen dazu, den Bewohnern Phasen der ungestörten Ruhe zu ermöglichen, in denen Lärm auf ein Minimum reduziert werden muss. Die Vermieter haben die Befugnis, diese Zeiten festzulegen, und die Hausordnung wird oft zum integralen Bestandteil des Mietvertrags.

Die gängigsten Ruhezeiten umfassen die Nachtruhe, die Mittagsruhe und die ganztägige Ruhe an Sonn- und Feiertagen. Während dieser Perioden ist Lärm, insbesondere durch Musik, nur in Zimmerlautstärke gestattet.

Verstöße gegen diese vertraglich vereinbarten Ruhezeiten können für Mieter Konsequenzen haben, da sie als vertragswidriges Verhalten gelten.

Partylärm und zu laute Musik: Rechtliche Grenzen

Der Mythos, man dürfe einmal im Monat oder Jahr eine laute Party feiern, hält sich hartnäckig, entbehrt jedoch jeder rechtlichen Grundlage. Auch bei Feierlichkeiten müssen Mieter und Gastgeber die Rücksichtnahmepflicht gegenüber ihren Nachbarn wahren. Dies bedeutet insbesondere, dass die Nachtruhe ab 22:00 Uhr grundsätzlich einzuhalten ist.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat dies in einem Urteil explizit bestätigt und klargestellt, dass es kein Recht gibt, die Nachtruhe auch nur einmal monatlich zu ignorieren. Eine nächtliche Ruhestörung durch laute Musik während einer Party kann sogar als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden und mit einem Bußgeld geahndet werden. Dies unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Gesetzgebung und Rechtsprechung das Bedürfnis nach Ruhe schützen.

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man ein „Freifahrtschein“ für laute Partys hat. Das Gesetz ist hier klar: Rücksichtnahme geht vor Feierlaune, besonders wenn es um die Nachtruhe geht. Eine gute Kommunikation mit den Nachbarn im Vorfeld kann hier Wunder wirken und viele Konflikte vermeiden.

Musikinstrumente und Lärmbelästigung: Was ist erlaubt?

Das Musizieren, ob als Hobby oder Beruf, fällt unter das allgemeine Persönlichkeitsrecht und ist verfassungsrechtlich geschützt. Dies bedeutet, dass ein vollständiges Verbot des Musizierens, selbst wenn es mit Geräuschen verbunden ist, nicht zulässig ist. Allerdings ist dieses Recht nicht grenzenlos und muss mit dem Ruhebedürfnis der Nachbarn in Einklang gebracht werden.

Gerade bei Instrumenten wie dem Schlagzeug, die die Zimmerlautstärke erheblich überschreiten, müssen enge zeitliche Rahmen gesetzt werden. Das Landgericht München I urteilte beispielsweise, dass Musiker nur außerhalb der Ruhezeiten spielen dürfen und dies maximal 30 Minuten täglich. Der Bundesgerichtshof (BGH) präzisierte dies später und legte Richtwerte von zwei bis drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen fest, immer unter Einhaltung der Mittags- und Nachtruhezeiten.

Ihre Rechte als Mieter bei Lärmbelästigung durch Musik

Wenn ein Nachbar wiederholt und unzumutbar laute Musik hört, die als Ruhestörung empfunden wird, gilt dies als Mietmangel. In solchen Fällen haben Mieter verschiedene Rechte und Ansprüche gegenüber ihrem Vermieter, um die Situation zu verbessern und ihren Anspruch auf ungestörtes Wohnen durchzusetzen.

Eines der wichtigsten Rechte ist die Möglichkeit einer Mietminderung. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und erfordert in der Regel eine genaue Dokumentation der Lärmbelästigung. Darüber hinaus hat der Mieter einen Anspruch darauf, dass der Vermieter Maßnahmen ergreift, um die Ruhestörung zu beenden. Im Extremfall, wenn die Belästigung so stark ist, dass sie die Gesundheit des Mieters bedroht, kann sogar eine fristlose Kündigung der Wohnung in Betracht gezogen werden, wie in § 569 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorgesehen.

Um Ihre Ansprüche erfolgreich geltend zu machen, ist es unerlässlich, die Lärmbelästigung zu beweisen. Hierfür empfiehlt sich das Führen eines detaillierten Lärmprotokolls. Dieses Protokoll sollte alle relevanten Informationen enthalten, um die Art, Dauer und Intensität der Störungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Ein gut geführtes Lärmprotokoll dient als wichtige Beweisgrundlage und kann bei der Durchsetzung Ihrer Rechte, gegebenenfalls auch mit anwaltlicher Hilfe, entscheidend sein.

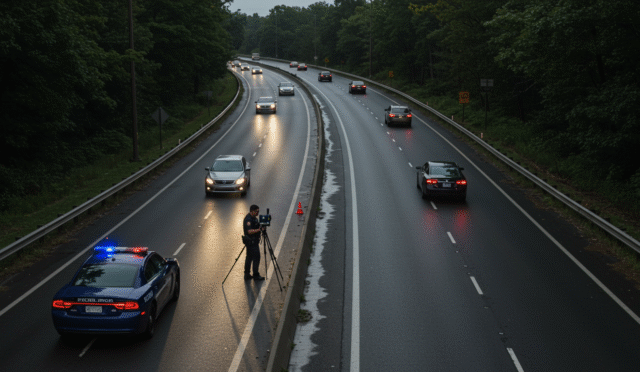

Für weitere Informationen zum Thema rechtliche Schritte bei Verkehrsvergehen, die ebenfalls detaillierte Dokumentation erfordern, empfehle ich unseren Artikel: Bußgeldbescheid ohne Unterschrift: Gültigkeit und wichtige Details in Deutschland.

Das Lärmprotokoll: Ihr wichtigstes Werkzeug

Ein Lärmprotokoll ist ein unverzichtbares Instrument, um eine Lärmbelästigung nachvollziehbar zu dokumentieren und Ihre Ansprüche geltend zu machen. Es sollte präzise und umfassende Informationen über jede Lärmepisode enthalten. Je detaillierter Ihr Protokoll ist, desto stärker ist Ihre Position bei Gesprächen mit dem Vermieter oder bei rechtlichen Schritten.

Folgende Punkte sollten in jedem Lärmprotokoll enthalten sein:

- Datum und Uhrzeit: Genaue Angabe von Beginn und Ende der Lärmbelästigung.

- Beschreibung der Ruhestörung: Art des Lärms (z.B. laute Musik, Bass, Schreie), Beschreibung des Tons (z.B. schrill, heulend, dumpf).

- Lautstärke: Wie stark war der Lärm in Ihrer Wohnung zu hören? Mussten Sie Fenster schließen? War die normale Unterhaltung unmöglich?

- Auswirkungen des Lärms: Welche konkreten Beeinträchtigungen hatten Sie? (z.B. Schlafstörungen, Aufwachen, Konzentrationsschwierigkeiten beim Lesen oder Arbeiten, psychische Belastung).

- Mögliche Zeugen: Namen und Kontaktdaten von Personen, die den Lärm ebenfalls wahrgenommen haben.

Das konsequente Führen eines solchen Protokolls über einen längeren Zeitraum liefert dem Vermieter oder Gericht eine fundierte Basis, um die Schwere und Häufigkeit der Störungen zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Der Weg zur Lösung: Kommunikation und rechtliche Schritte

Bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, ist der persönliche Kontakt zum Verursacher des Lärms oft der erste und beste Weg. Ein freundliches Gespräch kann Missverständnisse ausräumen und zu einer einvernehmlichen Lösung führen. Viele Menschen sind sich des Ausmaßes ihrer Lärmemissionen nicht bewusst und reagieren positiv auf eine höfliche Ansprache.

Sollte die Kommunikation nicht zum Erfolg führen, ist der nächste Schritt die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter. Dieser ist in der Pflicht, für den vertragsgemäßen Zustand der Mietsache zu sorgen, wozu auch die Einhaltung der Ruhe gehört. Der Vermieter kann den Verursacher der Lärmbelästigung abmahnen und im Wiederholungsfall sogar eine Kündigung aussprechen. Es ist wichtig, dem Vermieter das Lärmprotokoll und alle gesammelten Beweise zur Verfügung zu stellen.

In meiner Erfahrung zeigt sich immer wieder, dass viele Konflikte bereits im Keim erstickt werden können, wenn man das Gespräch sucht. Doch wenn das nicht hilft, sollte man nicht zögern, seine Rechte konsequent durchzusetzen. Ein gut dokumentierter Fall ist hier Gold wert und schützt nicht nur die eigene Ruhe, sondern auch die eigene mentale Gesundheit. Es geht nicht darum, den Nachbarn zu ärgern, sondern um das Recht auf ungestörtes Wohnen.

Für den Fall, dass die Situation auch nach Einschaltung des Vermieters unerträglich bleibt, können rechtliche Schritte notwendig werden. Hierbei kann die Beratung durch einen Anwalt für Mietrecht sinnvoll sein, um die eigenen Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen. Dies kann bis zu einer Klage auf Unterlassung oder der Geltendmachung von Mietminderung führen.

Das Verständnis der eigenen Rechte und Pflichten ist entscheidend, nicht nur im Wohnrecht, sondern auch im Straßenverkehr. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Wissen um die Gültigkeit von Bußgeldbescheiden, wie in unserem Artikel Bußgeldbescheid ohne Unterschrift: Gültigkeit und wichtige Details in Deutschland detailliert beschrieben.

Fazit: Harmonie durch Respekt und klare Regeln

Die Bewältigung von Lärmbelästigung durch Musik erfordert ein ausgewogenes Verständnis für die Rechte und Pflichten aller Beteiligten. Ein friedliches Miteinander ist nur möglich, wenn gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung klarer Regeln, insbesondere der Ruhezeiten und der Zimmerlautstärke, ernst genommen werden.

Durch offene Kommunikation, das Führen eines präzisen Lärmprotokolls und bei Bedarf die Inanspruchnahme rechtlicher Unterstützung können Sie Ihren Anspruch auf ungestörtes Wohnen effektiv durchsetzen und zu einem harmonischen Zusammenleben in Ihrer Nachbarschaft beitragen.

Welche Bearbeitungsdauer ist für den Führerscheinantrag beim Straßenverkehrsamt zu veranschlagen?

Vielen dank für deine frage. die bearbeitungsdauer für den führerscheinantrag beim straßenverkehrsamt kann variieren und hängt von verschiedenen faktoren ab, wie der auslastung der behörde und der vollständigkeit deiner unterlagen. in der regel kann man aber mit einigen wochen rechnen. es ist immer ratsam, sich direkt beim zuständigen straßenverkehrsamt nach der aktuellen bearbeitungszeit zu erkundigen.

ich hoffe, diese information hilft dir weiter. schau dir gerne auch die anderen artikel an, die ich veröffentlicht habe.

Ich muss hier mal meinen Frust loswerden, auch wenn es nicht direkt zum Thema Lärmbelästigung passt, aber es zermürbt mich ähnlich: Ich wollte eigentlich meinen Führerschein machen, aber die deutsche Bürokratie treibt mich in den Wahnsinn! Monatelange Wartezeiten auf einen Termin beim Amt für die Antragsstellung, dann wieder ewig warten auf einen Prüfungstermin – das ist doch die reinste Zermürbungstaktik! Man ist komplett ausgelaugt und kurz davor, das ganze Projekt frustriert hinzuschmeißen. Ich kann es einfach nicht mehr. Ist das nur bei mir so extrem oder geht es anderen auch so? Wie lange

Das klingt wirklich frustrierend und ich kann gut verstehen, dass dich das zermürbt. Auch wenn es nicht direkt um Lärmbelästigung geht, ist der Aspekt der psychischen Belastung durch langwierige Prozesse durchaus vergleichbar. Es ist leider eine Erfahrung, die viele Menschen in Deutschland mit bürokratischen Hürden machen. Die Wartezeiten und der Aufwand können einen wirklich an seine Grenzen bringen.

Es ist wichtig, in solchen Situationen nicht aufzugeben, auch wenn es schwerfällt. Vielleicht gibt es ja doch Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen oder Unterstützung zu finden. Ich hoffe, dass du bald Erfolge siehst und dein Ziel erreichst. Vielen Dank für deinen Kommentar und schau dir gerne auch meine anderen Artikel an.